周三晚上11点,我和另外五名教育办公室的职员接到举报,前往当地的一栋废旧建筑。在里面,我们发现了40个正在补习的学生。男孩女孩们知道自己被发现了,一个个都吓坏了,想往楼顶上跑,我赶紧安抚他们说,“违规的是补习班,不是你们。你们回家吧”。

这是2011年《时代周刊》发表的一篇文章:《韩国:孩子们,不要这么努力地学习了!》,里面写道,韩国6名教育公职人员在某个星期三的雨夜巡逻,而巡逻的目的只为了:

找到晚上十点以后还在学习的孩子,然后阻止他们。

学生们补习,像违法勾当一样被驱赶,这源于2009年韩国当局的一纸禁令——十点钟之后不得上补习班。

禁令之下,一部分人跑去偏僻的废旧建筑偷偷补课,而另一些人则选择了时间上的腾挪:

先补到10点,然后睡觉,睡到12点之后再起来补习,就算第二天早上了。

最终,这个禁令不得不取消。

使得韩国当局出台这样禁令的,是民间几十年以来持续的补课热潮。

当我们放眼东亚甚至全球,就会发现教育内卷化是一个普遍性的存在,各个国情不同,却各有各的卷法。

01韩国:40年的整顿轮回

韩国整顿校外补习班的历史,已经有40年了。

1959年韩国普及小学义务教育,96%的适龄儿童都能入学。然而小学人数的大增,导致小升初压力骤升,家长们纷纷报班参加小升初培训。

不得已,韩国在1968年废除了小升初考试,小学生不用考试就可以直接以推荐分配的方式上初中。

然而初中人数的大增又导致初升高的竞争加剧,学生们又不得不参加初升高培训。于是韩国在1974年又废除了初升高考试,高中也可以就近入学。

再一次地,课外补习随之转移到了高中阶段。

为了遏制校外培训,1980年韩国政府出台《教育规范化及消除过热的课外补习方案》,禁止课外补习行为。然而该方案却没有得到家长们的支持,并最终于2000年5月被法院裁定违宪,理由是:“过度侵犯了儿童的受教育权、表达性格的权利和选择职业的自由等基本权利”。

禁令解除后,补习班迅速反弹。

1961年韩国课外培训企业有521家,1975年增加至2977家,1990年达到28862家,现在更是接近10万家。根据韩国统计厅2012年的数据,全国中小学生以升学为目的的课外培训(Hagwons)参与率达到了69.4%,当年补习费高达1140多亿人民币,占整个韩国教育预算的36%。

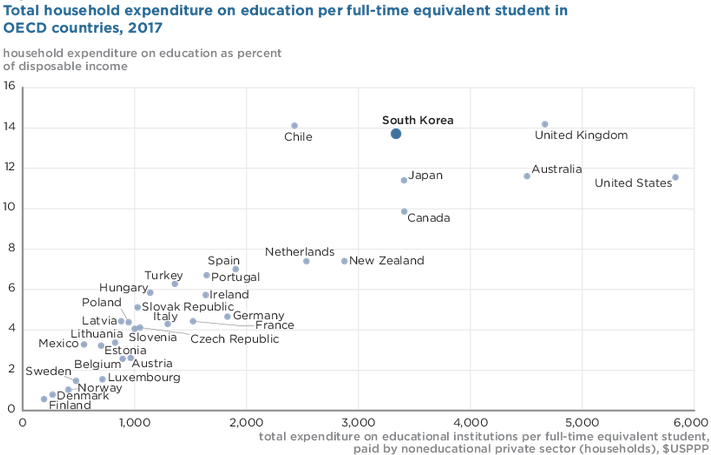

韩国家庭在教育上的支出,已经远远超过大多数经合组织国家,而从可支配收入的占比来看,他们的支出超过了除智利和英国以外的任何经合组织国家。

2017年经合组织国家每名全日制学生的家庭教育总支出

如今,在寸土寸金的首尔市江南区,大量的补习班扎堆于此。江南区大峙洞有一条著名的“补习街”,光是这条街上,各种名目的补习班加起来有一千多家。

韩国大峙洞补习班一条街

这么多补习班,你本以为可以随便挑了,但事实上,还真不是想上就能上的。

每逢补习班报名季,有意向的家庭常常要通宵排队抢号。拿到号之后,孩子还要参加入班考试,考试通过后再根据成绩被分去对应等级的补习班。有些知名培训机构尽管价格不菲,但报名仍然需要排队。

02日本:宽松教育的败退

日本的教育,可以算是东亚文化圈里的佼佼者了,但也依然难逃内卷的命运。

日本的教育,一直都是“ 知識詰め込み - 填鸭式教育 ”,这种教育方式可以上推至明治维新时期。

1955年起,日本经济开始高速增长,日本大企业逐渐形成了终身雇佣制(5000人以上的大企业中,年龄在39~45岁且一次都没有跳槽过的职员在1980年为46%,到1994年上升至77%),因此,日本的学历观也被重新构建:通过文凭进入像三井、日立这种一流大公司,在终身雇佣制度中度过一生,被视为最佳的人生路径。

此时,又恰逢战后婴儿潮的高峰期,学生竞争压力巨大,日本遍地鸡娃就是从这一时期开始的,基本上比中国早了几十年。

1967年,有76万考生考大学,被称作日本历史上考大学最难的一年。

1967年新年期间某高考补习班的画面

图片来源:NHK·受験戦争 激化·1967

当时的竞争性补习从高中到小学一路蔓延,景象之惨烈,被日本媒体称为“受験地獄”。

在日本,他们管这种补习机构叫学习塾。到了70年代,不少学习塾都开始扩大经营、开办分校,甚至上市。但这种鸡娃模式注定引起大家的反思和批判。70年代末,日本政府开始整顿校外培训,大力查处在职教师在外兼职授课,学习塾也便随之沉寂下去。

整顿学习塾的同时,日本还开始推行“宽松教育”。什么是宽松教育呢,说白了就是对过去鸡娃模式的一次反方向矫正:你们不是抱怨孩子们太辛苦吗,那就减负:

减少教学内容,降低教学难度,缩减教学时间。

常看日本动漫的人应该知道,里面的高中生们基本都是下午两三点放学,剩下的时间要么花在各种兴趣爱好社团里,要么去打工挣零花钱。

但减负的结果却并不如预期。

首先是导致了学生的整体学力水平的下降和学力差距的拉大,其次助长了学习塾的反弹。

国际上有一个针对15岁学生的阅读、科学、数学能力的评估,简称PISA,在PISA测试中,日本成绩显著下滑。

既然“宽松教育”减少了校内教育内容,那许多有上进心的孩子就只能去学习塾补课了。于是在1981-1993年这个阶段,日本学习塾迅速增加了27173所,年复合增速达到9.4%。中学生参加的比例从1976年的38.0%上升到1985年的44.5%乃至1993年的59.5%,小学也从12.0%、16.5%到23.6%节节攀升。

最终,2007年安倍政府再次推行教育改革:延长上课时间,增加了教学内容和教学难度,高度重视数理化、英语和编程教育。至此,日本持续了30年的“宽松教育”正式终结。

值得一提的是,由于早些年日本大规模办大学,叠加后来的出生人口大降,现在日本的大学录取率已经很高了。

照理说,学生的焦虑情绪应该会减轻不少,但实际来看,他们依然无法放松。因为日本的学历歧视非常严重,光考上大学还不行,还要考进好大学。

据说在日本的相亲市场,每个人都必须写上自己毕业的大学和工作地点并附上照片,但如果是东京大学毕业,则可以破例不贴照片。

如今的补习产业已经不如以前兴旺了,但要考名校,也依旧得和他们前辈们一样“四当五落”(每天只睡4个小时能考上,睡5个小时就考不上)。

调查显示,日本小学生大约有40%上补习班,初中生则有65%。

每天放学后,他们就到学习塾补课到晚上9点或10点,然后回到家吃饭、洗澡,继续学习到凌晨1点左右,全年无休天天如此。这是许多日本高中生的常态。

一家名为河合塾的补习班:别担心,在这里深呼吸,东京大学就在不远处了

03印度:真正的高考地狱

不管是中国,还是日韩,在印度面前都要相形失色了!真正的高考地狱在印度。

由于印度的大学录取率极低,人口又多,激烈程度就不用多说了,我们只从一个城市就能看出来。

印度北部有个城市叫科塔(Kota),全国有名的补习之都,又被称为死亡之城。

科塔原本只是一个普通的工业城市,上世纪90年代工业衰败,当地一家工厂的职员开始尝试办补习班作为营生。

1995年,他们辅导的49个学生考上了印度理工学院——相当于中国的清华北大,在印度是神一般的存在——科塔从此一举出名。如今,每年有超过20万的学生从全国各地来到这里,科塔大大小小100多家补习中心一年就能给当地带来上百亿卢比的收入,这座工业城市也因此重新振兴了。

靠补习班振兴一座城市,这在高考大国中国也是难以想象的。

十几岁的考生被密密麻麻塞进一间教室,每天接受14到16小时高强度课程,每一次课堂测试就是下一次分班的直接依据,不停不休,直到高考结束。

越来越多的学生不堪重负,选择了自杀。根据当地政府的数据,从2013年到2019年共有77名补习学生在备考期间自杀。为此,补习班甚至需要专门开设心理调节课。

印度另一个更大的问题是:公立学校质量实在太差了。

印度目前五分之二的中小学还没有通电,教师有四分之一的上班时间实际是在旷工。从2011年到2015年,印度投入教育的经费增加了80%,但是对印度8个邦的教育调查显示,这些年来学生成绩却是下降的。

于是,人们在对公立学校失望之下,纷纷努力掏钱让孩子去上私立学校。从2010-2011学年到2015-2016学年,印度公立学校的入学人数减少了1300万,同时印度私立学校的入学人数则增加了1700万。

可想而知,这必然导致家庭的教育支出大大增加, 以及贫富阶层之间的不公平。

04新加坡:人才的筛选机器

和韩国日本印度不同,新加坡实行的是精英教育和素质教育,可以说最接近欧美的模式。

他们的高考试卷,甚至要运到英国去批改。

相比中日韩,新加坡在明面上看不到家长们的焦虑,也看不到学生们的军备竞赛,然而新加坡形成的一套变态的分流评级体系,却裹挟着所有人的命运。

所谓的分流评级体系,就是一个学生从小学三年级开始,直到高考,会被一次次地测验,然后分入不同等级的班、选修不同层次的课、然后进入不同类型、不同水平的学校。

这个分流评级体系源于1979年新加坡教育部发布的一份《吴庆瑞报告书》(吴庆瑞为当时新加坡副总理),报告认为:以单一的方式来教天赋各异的学生是不科学的,不但相互影响,还会造成大量教育资源的损耗,因此建议采取分流制度。

李光耀回忆录中也写到:

“强迫智力较差的学生在同一个制度下学习,是这个教育制度的主要缺陷。因为不是每个人都能在11秒内跑完100米。”

从此,“把好钢用在刀刃上”上的分流行动正式开始。

首先要说,新加坡让中国人羡慕的一点,就是大学录取率极高。

只要能上高中,90%都能上大学。而且还是实力不俗的大学,相当于国内211及以上的水平。根据剑桥大学官网数据,新加坡高中生每年有约100名被剑桥大学录取;2018至2020年,牛津大学招收外国学生数量排在前3的国家分别是:中国大陆(425人),新加坡(187人),美国(184人)。

考虑到新加坡每年的高考生大概只有15000人左右,那么以人口比例来算,新加坡学生被名校录取的比例高得惊人。

只要能上高中,上大学就没问题。问题是,有超过70%的孩子上不了高中。

新加坡的初升高的通过率只有20%多。在中国,50%的通过率已经让家长们叫苦不迭了(和中国类似,新加坡不能升入高中的学生基本会进入大专或技校)。

所以,问题的关键就来到“怎样升入高中”。

刚才讲的分流评级体系,就在这里体现出来了。

新加坡的初中分为几个类型:普通学术型、普通技术型、快捷班。前两种基本注定了上大专和技校的命运,因为它们的课程设置就没打算让你考高中。只有快捷班的学生有望升入高中,但也要看是好学校还是差学校,是快班还是慢班。

差一点的学校,全校只有了了几个人考上高中的并不罕见。一般的学校,从初一开始就要分快慢班,初三选科再次分流,只有一路过关才会胜利。

而初中的这一切,就不免要追溯到小学六年级的离校考试。

小学离校考试是学生生涯中最关键的一次分流,被家长们称为“小高考”。成绩好的学生可以直升初级学院(相当于高中),读六年后直接考大学,中考也不用参加了。略差一点的进入初中快捷班,剩下的大部分就进入“普通学术型和普通技术型”的初中,学制5年,为将来掌握一项谋生技能做准备。

而小学离校考试的成绩,又可追溯到三年级的分水岭。

小学三年级的时候,每个学生都要做一次测试,成绩最好的进入天才班,剩下的从A班到F班,分别对号入座。

为了让孩子进入好一点的小学,很多家长在学前阶段就开始拼了。

新加坡的小学也是划片入学的,所以优质学区房的价格也是相当生猛。但光有钱买学区房还不保证能上,他们还有一系列的先后次序:

家长在该校工作的优先,家长曾经在该校上学的优先,有哥哥姐姐在该校上学的优先,校董家属或校董推荐的优先,对该校有贡献的义工子女优先,该社区基层领导子女优先。经过这些筛选之后,留给普通家庭的名额已经所剩无几,往往就要摇号了。

摇号也有顺序:1公里内公民先摇,1公里~2公里的再摇,2公里~3公里的最后摇(学区房不能超过3公里),如果还有剩下的,永居移民才可以去摇。

金融大亨罗杰斯定居新加坡后,都不得不做义工来为孩子争取小学名额。

05直面教育内卷

这段时间,中央出台了教育“双减”方案,开始了校外教培行业的整顿。相关股票应声大跌,也引起大家对于补习教育问题的大讨论。

日本的经验告诉我们:减少校内授课的内容不会降低课外辅导的需求,高校扩招对补习班降温的作用也不明显。

韩国的经验告诉我们:改变选拔方式、整顿培训班、甚至直接下发禁令,都没有达到预期效果。

小国寡民的新加坡,实行精英教育似乎对整个国家的人才培养有不少助益,但对普通民众来讲也是压力重重。

而被众多国人羡慕的欧美素质教育和快乐教育,也是穷人轻松(认命)、富人加码。美国大学要看学生的特长、课外活动、所获奖项及人生经历,而这些丰富多姿的课外实践对于家境不好的学生来讲,可能压根就无力接触。

在《爱丽丝镜中奇遇记》中,红皇后对爱丽丝说:“在这个国度中,你必须不停地奔跑,才能保持在原地。”

这个“红皇后假说”,被认为是内卷的最佳诠释。而所有内卷的源头,一定会被追究到教育上。所以无论是应试教育还是素质教育,卷都是要卷的,就看怎么个卷法。

参考资料:

大流行的长期影响:韩国的财政和生育前景,彼得森经济研究所

从韩国教育看我国基础教育改革发展,2019,上海证券

行业深度报告:回溯日本学习塾发展史,塾校逐步走向融合,2021,平安证券

[Seoul Saunter] Hagwon, road to freedom, orserfdom?, 2017,韩国先驱报

South Korea: Kids, Stop Studying SoHard!TIME

日韩教育改革启示-摇摆中前进,2021,华创证券

令和2年度学校基本調査の公表について,2020,日本文部科学省

新加坡残酷的分流,2015,荞颜观色

新加坡模式研究:超级理性主义在教育中的应用,刘劲

李光耀回忆录,李光耀

印度高考,一场离“死亡”最近的考试,有间大学

印度基础教育面临的困境,2017,光明日报

声明:本文内容和图片仅代表作者观点,不代表蓝时代网立场。蓝时代 » 教育内卷与各国鸡娃史

蓝时代

蓝时代